ペースメーカーとは?仕組みや役割・必要な病気を簡単に紹介

ペースメーカーは、心臓の拍動を助けるために電気刺激を与える医療機器です。

不整脈など、脈拍が遅くなると脳への血液循環が減少するため、めまい・ふらつき・意識喪失などの原因となり、生活に支障をきたす恐れがあります。

この場合、心臓に刺激を与えるために、使用される医療機器がペースメーカーです。

そこで、ペースメーカーについて、仕組みや役割、必要な病気を簡単に紹介します。

ペースメーカーの仕組み

「ペースメーカー」とは、心臓の拍動を一定リズムに保つため、電気刺激を与える医療機器です。

脈拍が遅くなる不整脈の治療で用いる医療機器であり、心臓の脈拍が低下したとき、一定数以下にならないように心臓へ刺激を与えます。

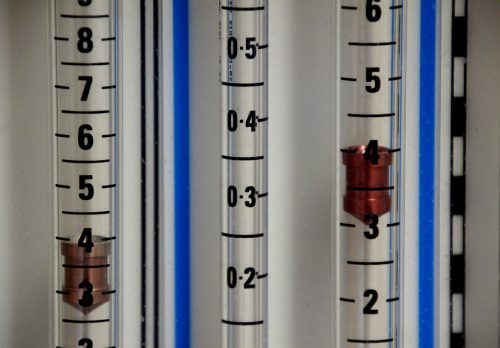

ペースメーカーは、電池と電気回路を組み合わせた発振器と、これに接続した細いリード線で構成されています。

心臓に電線の先を取り付けて、発振器と電線を接続したときに伝わる発振器からの一定リズムによる電気刺激で、心臓を拍動させます。

ペースメーカーの役割

ペースメーカーは、心臓の拍動リズムを整えるため、心臓のポンプ機能を維持する役割を担います。

本体に接続されたリードを介して、心臓の電気信号を24時間監視し続けます。

心臓リズムを整えなければならないときには、本体から電気信号を送り治療を行います。

ただし、ペースメーカーは心臓に電気刺激を与えるのみであり、心臓そのものの動きを改善させることや、心臓の弁を治すことはできません。

ペースメーカーにより、心臓を永久に動かせるわけではないと理解しておきましょう。

ペースメーカーが必要な病気

ペースメーカーは、脈拍が遅くなる状態のときに必要です。

脈拍が遅くなると、脳への血液循環が減少し、めまい・ふらつき・意識喪失などで生活に支障をきたす恐れがあります。

全身へ巡る血液が不足すると、疲れやすくなるなどの症状も見られるでしょう。

たとえば、洞不全症候群や完全房室ブロック(第3度房室ブロック)のときに見られる症状です。

他の心臓病に合併して引き起こす場合もあるものの、多くは心臓が悪くない状態で単独で発生します。

ペースメーカーの種類

ペースメーカーには、色々な種類があります。

必要とする病気により使い分けが必要ですが、リードが1本または2本のどちらかによって異なるといえます。

2本必要な場合でも、特殊なリードを使うことで、血管へ挿入する際は1本になっているタイプもあります。